Faute au Covid-19 et par mesure de sécurité, respect des gestes barrières et tout le toutim, pas de Festival de Cannes cette année. Sans cet imprévu inédit qui aura sacrément bousculé l’actualité du monde ces derniers mois, la grande fête du cinéma aurait dû s’achever le 23 mai, avec un palmarès qui aurait sans doute une fois de plus divisé.

Spike Lee devait être le président du jury de cette édition 2020 et on espérait de sa part des partis pris résolument éclectiques et pertinents. Autre ironie du sort, puisqu’avec le réalisateur noir américain toujours très engagé, il aurait flotté dans l’air comme un parfum prémonitoire, compte tenu des événements survenus par la suite dans le courant du mois de juin, notamment aux Etats-Unis, bousculant certitude, émotion et revendications diverses.

Il y avait bien-sûr une liste de films sélectionnés, dévoilée par Thierry Frémaux et Pierre Lescure le 03 juin dernier, mais ceux-ci seront finalement présentés dans d’autres festivals dès la rentrée, ou bien sortiront directement en salle, en étant néanmoins labellisés « Festival de Cannes 2020 ». Toujours est-il que la plupart de ces films n’auront pas pu bénéficier de l’aura du prestigieux rendez-vous de mai et de sa célèbre magie, celle qui embellit, qui customise et qui légitime.

The Official Selection for the 73rd edition has been announced! Follow the selected films’ progress in cinemas and other film festivals using the hashtag #Cannes2020.

► See the list of 2020’s films 🎬 : https://t.co/JTpo2RUHzO pic.twitter.com/f5iTYJPhrF— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) June 3, 2020

Tel un vulgaire éternuement dans son coude, cette 73ème édition du Festival va par conséquent vaporiser dans l’air ces 56 films, qui auraient dû normalement être projetés à Cannes cette année, soit dans le cadre de la sélection officielle soit dans l’une des autres catégories (La Quinzaine, Un Autre Regard, …).

Entre les productions les plus attendues, comme « The French Dispatch » de Wes Anderson, « Été 85 » de François Ozon, « Lovers Rock » de Steve McQueen, « ADN » de Maïwenn, « The Real Thing » de Kōji Fukada et tous les autres, les habitués de la Croisette, les sempiternels chouchous, les éternels outsiders, les inoxydables revenants, le tout saupoudré de nouveaux concepts dans l’air du temps, entre parité, minorités et sujets devant coller le plus possible à l’actualité ou à la société, Cannes est devenu ce gigantesque chaudron, où le cinéma n’aurait finalement plus trop son mot à dire, laissant la place aux maux et tumultes du monde.

N’ayant pu voir à ce jour aucun de ces films, nous reviendrons plutôt sur ces Palmes d’or qui n’ont pas toujours été du goût de tout le monde, ou encore sur ces films célébrés comme s’il s’agissait de chefs d’œuvre absolus, alors que rétrospectivement, il n’en reste pourtant plus grand-chose aujourd’hui…

Plus qu’un festival international où robes de couturiers hors de prix, smokings, champagne et autres promesses de distributeurs ou de producteurs voltigent, passent et trépassent, Cannes représente depuis sa création en 1946 tout ce qui se doit d’être le plus prestigieux, le plus Français, en quelque sorte, malgré la valse incessante des films (ou devrions-nous dire produits ?) venus de tous les horizons et sélectionnés pour cette grande kermesse, cette foire aux vanités.

Parenthèse enchantée d’une dizaine de jours durant laquelle on célèbre pelle-mêle le luxe, les sourires éclatants, le chic bon teint et paradoxalement, depuis une vingtaine d’années, des films sociaux qui dépeignent une réalité crue. Époque oblige, les derniers jurys qui se sont succédés se sont sentis investis d’une mission souveraine, divine, remarquable, fondamentale : faire rentrer au forceps cette dure réalité de la vie dans ce sanctuaire du « trendy ».

Dès 1999, avec le premier film des frères Dardenne, « Rosetta », David Cronenberg (président du jury cette année-là) décide de casser la chaine en or, en récompensant un film qui dépeint la misère sociale près de chez nous, la souffrance d’un pan d’une population malmenée par le grand capital.

Ce film tout droit sorti d’un épisode de l’émission belge « Strip Tease » nous fait subir ce qu’endurent les gens pauvres au quotidien, entre licenciement, recherche d’emploi, environnement sinistre, avec comme point d’orgue le morceau de bravoure, une Emilie Dequenne traînant pendant un quart d’heure une bonbonne de gaz trop lourde pour elle jusqu’à la caravane où elle habite. Cut. Noir, générique de fin… Les lumières se rallument. Applaudissements. Ferveur. A l’aube de ce 21ème siècle, qui contrairement à celui qui s’achève, saura forcément protéger l’humanité des guerres et des pandémies, un public trié sur le volet, vêtu de pied en cap de Givenchy et Balenciaga, redécouvre que la pauvreté existe encore, et ça lui semble tellement sexy…

À l’époque, toute la presse dite de gauche crie au génie, salut l’audace du jury et les deux frères réalisateurs deviennent instantanément les chouchous du festival. Car il faut bien admettre que c’est tellement exotique, toute cette misère que l’on vient déverser sur la Croisette, pour le simple divertissement des festivaliers…

Les frères Dardenne remporteront une deuxième Palme six ans plus tard avec « L’Enfant » et encore une histoire collant à une certaine réalité sociale, sans que ne soit livrée une quelconque signification du pourquoi on fait des films pour le cinéma. Depuis, les deux cinéastes belges sont présents chaque année sur la Croisette avec un nouveau film, traitant avec morgue et générique sans musique de notre monde dysfonctionnel, avec à l’affiche des acteurs connus, venus « se mettre en danger ».

En 2000, c’est au tour de Lars von Trier, encore bien vu par la profession à l’époque, de repartir avec la suprême récompense, même si la comédie musicale « Dancer in the Dark » n’est certainement pas le film le plus réussi du réalisateur de « Breaking The Wave ». Là encore, cette histoire de travailleuse humiliée, bafouée, jugée puis condamnée à mort, remporte l’adhésion. Avec Luc Besson comme président du jury cette année-là, on aurait pu raisonnablement attendre que son choix se porte sur un autre film que cette longue agonie de Björk pendant 02h20… L’artiste islandaise y déroule ses chansons tout en travaillant d’arrache-pied à la chaîne d’une usine métallurgique dans l’Amérique profonde, décor principal du troisième opus de la « Trilogie Coeur d’Or ».

On connait le goût prononcé du cinéaste danois pour torturer et humilier les actrices dans ses films. Ici, c’est donc Björk qui s’y colle, telle la fashion addict devant une paire de chaussure Jimmy Choo, probablement attirée avant tout par cette hype entretenue autour du réalisateur, avant que celui-ci ne soit conspué quelques années plus tard et ne finisse par tomber en désuétude, pour avoir joué dangereusement avec les limites du point Godwin… Catherine Deneuve fera aussi partie du voyage. Au final, rétrospectivement, avec « Dancer in the Dark », on reste sur un gros malentendu…

Dans la liste des autres chouchous qui sont présents chaque année dans la sélection cannoise, que leurs films soient bons ou torchés, d’ailleurs, on trouve forcément l’indéboulonnable Michael Haneke ; l’imperturbable réalisateur autrichien qui, quoiqu’il arrive, ne manquerait pour rien au monde une édition du festival, toujours avec son dernier film sous le bras, dans son holster, prompt à nous dégainer sa morale. Lui aussi remporte deux Palmes, d’abord avec « Le Ruban Blanc » en 2009, une histoire sur la naissance du mal et l’éternel traumatisme allemand de ces années d’avant-guerre, où les germes du nazisme apparaissaient sans que personne ne s’en offusque pour autant. Un film boursouflé et vain, enrubanné d’une somptueuse photographie en noir et blanc, afin de tenter de camoufler la vacuité et la prétention du propos.

Trois ans plus tard, c’est le film « Amour » qui est récompensé en grande pompe. « La vieillesse, c’est pas bien » aurait pu être le slogan collé sur l’affiche du film ou accompagnant le dossier de presse. Ici, on nous gratifie pendant plus de deux heures de la lente décrépitude d’un couple de vieillards au crépuscule de leurs vies (troubles intestinaux compris…), mais avec néanmoins un casting 4 Etoiles (Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva et Isabelle Huppert).

Ce ne sont ni le manque de point de vue ni les faibles qualités de mise en scène qui nous laissent sceptiques devant ce spectacle d’entomologiste zélé et un brin psychopathe, mais plutôt qu’il y ait autant d’actrices et d’acteurs si talentueux qui se pressent systématiquement pour en être, à chaque nouveau projet dans lequel se lance le réalisateur de « Funny Games ».

« Dheepan », Palme d’or en 2015, n’est pas le meilleur film de son auteur, Jacques Audiard, loin s’en faut. Bon, estimons-nous heureux, nous l’avons échappé belle, car un autre film, son principal rival, « La Loi du Marché » de Stéphane Brizé, était pressenti pour remporter la plus haute distinction cette année-là. Il devra se contenter du prix d’interprétation masculine pour Vincent Lindon.

Avec ces deux films, en tout cas, on nage la brasse coulée dans le social avec Palme (plaquée or), masque et tuba, pour aller contempler de plus près chômage, banlieues, petites gens et un nouveau parangon devenu incontournable, l’immigration. Et il faut reconnaître qu’en 2015, le Festival de Cannes a bien coché toutes les cases. Résultat des courses, tout le monde tombe en pâmoison devant toutes ces vieilles lubies post soixante-huitardes enfin remises au goût du jour. « Fini, le cinéma bourgeois ! », clame-t-on du haut des marches. C’est le retour de l’Internationale…

En 2016, c’est au tour de Ken Loach d’être de nouveau récompensé pour « Moi, Daniel Blake », dix ans après sa précédente Palme d’or pour « Le Vent se Lève ». Lui aussi est sélectionné pratiquement chaque année… Mais s’il y a bien un réalisateur au monde capable d’être vraiment formaliste tout en traitant le sujet social comme personne, c’est bien lui. Ses films sont le plus souvent des réquisitoires contre le monde de l’argent, mais Ken Loach n’oublie jamais l’essentiel : faire avant tout du cinéma, faire exister ses personnages et passionner le spectateur pour ses histoires, sans l’assommer où le regarder de haut.

Car l’Anglais n’occulte jamais la notion de plaisir, même si chacune de ses œuvres donne à réfléchir, force à se questionner ou à tout remettre en cause. Ken Loach ne se cache pas, soit derrière un misérabilisme antipathique comme les frères Dardenne, soit le naturalisme ennuyeux et sentencieux de Stéphane Brizé ou encore la pose prétentieuse et arrogante du cinéma de Michael Haneke. Loin de toutes ces afféteries, le réalisateur britannique de « Sorry We Missed You » serait finalement le seul à mériter son rond de serviette sur la Croisette, même pour parler de politique et d’engagement.

Mais Pedro Almodóvar, dans tout ça ? Sauf erreur ou oubli, le réalisateur espagnol, que l’on convoque pourtant chaque année à Cannes, repart systématiquement bredouille. Et ce n’est pas faute de nous y avoir offert des films magnifiques, toujours à la gloire de ce cinéma que l’on adore, comme son dernier opus, « Douleur et Gloire » en 2019, une véritable merveille.

En 2017, c’est justement sous la présidence d’Almodóvar que le choix de la Palme d’or s’est étrangement porté sur « The Square » du Suédois Ruben Östlund ; un pensum prévisible, parfait exemple du film qui court les festivals et dans lequel on traite laborieusement de tous nos maux actuels, en une série de vignettes vernies à l’épate. Face à lui, le film de Robin Campillo, « 120 Battements par Minute », fait quant à lui l’unanimité. Avec son sujet pourtant exactement dans la ligne de mire des débats de société de l’époque et un bouche à oreille sans fausse note, le film du réalisateur du formidable « Eastern Boys », repartira malgré tout avec le Grand Prix du Jury.

Francis Ford Coppola appartient au cercle très fermé des réalisateurs récompensés à deux reprises, pour « Conversation Secrète » en 1974 et « Apocalypse Now » en 1979), avec le Danois Bille August (« Pelle le Conquérant » et « Les Meilleurs Intentions »).

Mais au-delà de la subjectivité, des goûts et des couleurs, des intérêts ou de ce vernis crypto-politico-bien-pensant passé à soi-même, Cannes regorge bien évidemment, et surtout (heureusement…) de films passés à la postérité, depuis « Quand Passent les Cigognes » (1958) à « Paris, Texas » (1984), en passant par « La Dolce Vita » (1962), « Le Guépard » (1963), « Blow Up » (1966), « L’Epouvantail » (1973) ou « Le Tambour » (1979).

Et pour finir, revenons sur le dernier sacre de la cuvée 2019, « Parasite ». Succès surprise en salle, critique de surcroît, le film est naturellement gratifié de la récompense suprême. Bong-Joon-Ho, le réalisateur sud-coréen auteur de films remarquables tels que « Mother », « The Host » ou « Memories of Murder », est arrivé à Cannes sur la pointe des pieds, sans se douter un seul instant que « Parasite » allait finalement devenir son chef d’œuvre absolu, aux yeux d’un jury assez sûr de lui sur ce point… Mais en l’occurrence, ça n’est pas le cas, maintenant que l’hystérie est retombée et que les superlatifs sont retournés dans leur boîte jusqu’à la sortie d’un prochain film que le public plébiscitera de manière tout aussi irrationnelle.

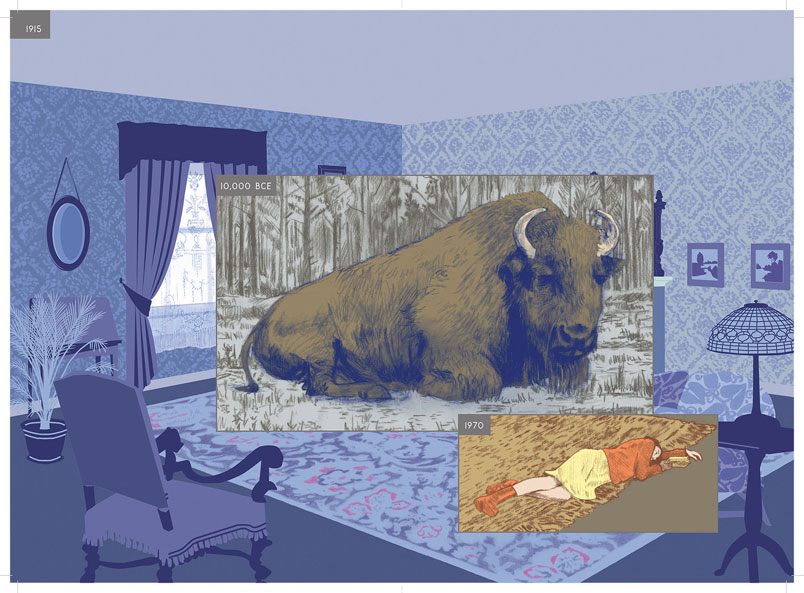

Si « Parasite » n’en est pas pour autant une purge, il a néanmoins bénéficié du parfait timing. Car tous ces jurys qui se sont enchaînés (dans les deux sens du terme…) depuis vingt ans, sans s’être donné le mot, ont un peu trop abusé de la caution « film sociétal », en y rajoutant trop souvent une bonne pincée d’austérité ; quand, dans le même temps, nous avons également eu droit à une vague de films dits d’auteur, pourtant magnifiques mais auxquels le grand public est resté complètement hermétique : « Winter Sleep » (2014), « The Tree of Life » (2011), « Oncle Boonmee » (2010), « Elephant » (2003), et encore bien d’autres œuvres plébiscitées par les critiques exigeants.

Alors, c’est dans ce contexte que « Parasite » a réussi l’exploit d’être le mix presque parfait, voire miraculeux, entre film sociétal (une famille pauvre qui s’oppose à une riche) et comédie, avec ce ton empreint d’acerbe et de burlesque (on pense évidemment à Claude Chabrol ou à Luis Buñuel).

Et le réalisateur de « Okja » n’aurait plus eu qu’à saupoudrer son histoire de ces prestigieuses références pour que le mélange devienne parfait, mais hélas il semblerait que quelqu’un ait dévissé le capuchon et que tout le sel, le poivre et le sucre se soient déversés dans la préparation… En substance, un discours assez appuyé, trop ironique et cinglant, venu brouiller l’idée initiale de renvoyer dos à dos deux castes opposées dans cette lutte des classes qui va virer au cauchemar.

Car « Parasite » est dans toute sa première partie magnifiquement mis en scène. Tout s’y imbrique parfaitement en une redoutable symbiose entre le décor – la maison moderne, presque intimidante, habitée par les riches et filmée comme un protagoniste à part entière – et tous ces personnages qui sont un à un détaillés.

Mais le film ne va hélas pas tenir la distance et s’écroule de tout son poids dans la deuxième partie, avec l’apport au chausse-pied d’improbables coups de théâtre, plus grotesques qu’inspirés, pour ne pas savoir se terminer et s’étirer jusqu’à ce final pataud et raté…

Face à « Parasite », on nous proposait pourtant « Le Traître » du réalisateur italien Marco Bellocchio (81 ans), un chef d’œuvre absolu, impressionnant de maîtrise et de force, qui est hélas passé totalement sous les radars. Car ce film était définitivement le vrai choc de cette sélection cannoise 2019. Au final, pratiquement personne ne l’a vu en salle, la presse n’ayant pas jugé utile ou politiquement correct de mettre en avant cette histoire de Cosa Nostra. Sans doute pas assez de social, de pauvres, de chômeurs, de migrants, de femmes maltraités ou de bébés koalas violés…

Malheureux et de surcroît tellement révélateur du constat terrible que le Festival s’est perdu au fil de ces vingt dernières années, tant « Le Traître » est un film majeur, une oeuvre jubilatoire, une pépite et une énorme baffe dans la tronche des cinéphiles et des amoureux de cinéma. Et c’est ce que l’on aime, non ? Mais les voix de la hype et du clientélisme en ont décidé autrement et « Parasite » est devenu l’archétype du film qu’il faut absolument avoir vu pour ne pas mourir idiot ; une oeuvre drôle, cruelle et futée à la fois, qui fait du bien à notre intelligence et qui nous flatte juste ce qu’il faut pour nous laisser y croire…

Et si finalement le Festival de Cannes avait définitivement perdu son âme et qu’il ait été, comme toutes les autres institutions, rattrapé par Google et ses algorithmes, qui déterminent en temps réel ce que l’époque, le marché ou les masses attendent d’un film… Ce qu’ils veulent voir… ou plutôt consommer.

RSS - Articles

RSS - Articles