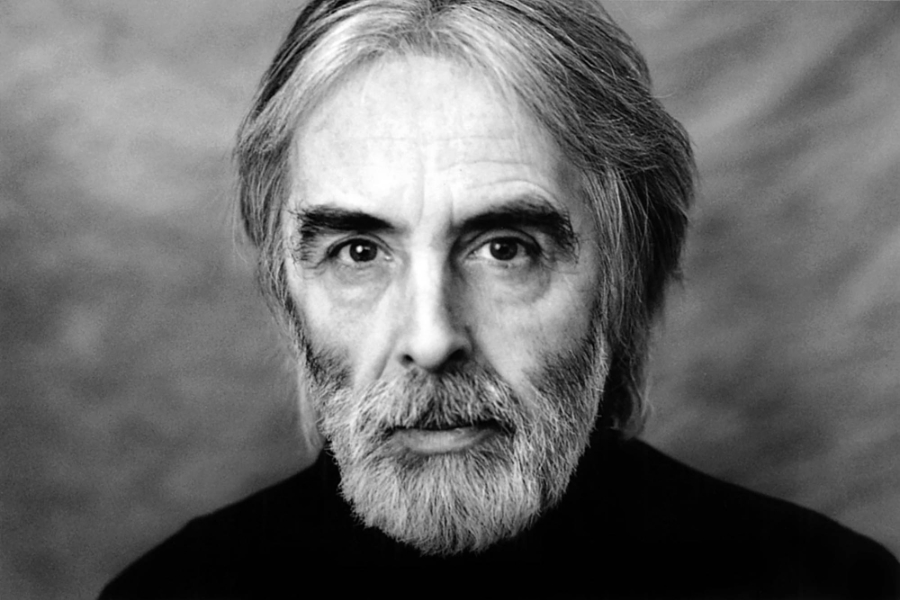

Michael Haneke entretient depuis ses débuts au cinéma une certaine aura faite de mystère, de froideur et de sérénité.

Cette « pose », qui est aussi la marque de fabrique des oeuvres de Michael Haneke, divise toujours autant tout en traçant ainsi une ligne droite. Il y a d’un côté les admirateurs ébahis qui voudraient se reconnaître dans cette idée, cette façon de conceptualiser notre époque, notre société. Et puis quelques détracteurs dont je fais partie qui détestent aussi bien le personnage que ce qu’il veut nous dire, avec ce regard porté sur ses congénères, s’exprimant toujours de façon clinique et détachée.

L’empathie et tout autre sentiment lié à l’affect semblent dégoûter celui qui voue un culte à la musique de Schubert et au metteur en scène Ingmar Bergman. Il en résulte donc un cinéma froid, austère, sévère mais aussi, paradoxalement, avec ce goût prononcé pour les « effets » et les « chocs » que cela provoque. Autant de dissonances qui ponctuent ses créations… Haneke voudrait réinventer le cinéma et s’en servir comme outil de réflexion, tout en piochant dans ce qu’il y a de plus trivial, de plus facile, dans la façon de raconter une histoire.

Cela donne une filmographie à la pédagogie du chaos savamment entretenue par un réalisateur-professeur dont les films, tels des livrets, doivent finir par constituer une bibliothèque entière. Il a commencé par nous enseigner la violence du monde et de notre civilisation avec « Le 7ème Continent » ou « Benny’s Video » et bien-sûr le traumatisant comme tout aussi vain « Funny Games ». Il a continué à vouloir explorer cette thématique en cherchant dans le passé avec « Caché » et « Le Ruban Blanc », ou encore avec l’uchronie science-fictionnelle « Le Temps du Loup », et toujours ce questionnement sur l’origine du mal, ses fondements et ses causes.

Pari louable, certes, sauf que ce thème est sans doute celui le plus utilisé dans l’histoire du cinéma et par extension sur tous autres supports confondus. Un thème donc que Michael Haneke pense redéfinir en balayant tout ce qui aurait pu être écrit, peint ou filmé à ce sujet, en nous assénant sa dialectique façon « leçon de chose ». Pour chacun de ses nouveaux films, il est à noter que s’il garde toujours ce sérieux à lunettes inaltérable, il ne parle en fait jamais de ses films avec un discours qui le définirait comme réalisateur. Ce qui en dit long sur ses accointances avec le cinéma comme art et forme.

Il évoque au contraire chacun de ses films tel un universitaire sûr de lui, qui rentre dans l’hémicycle tout en toisant son auditoire, avec déjà à la bouche deux ou trois arguments-chocs à lui servir. On se souvient par exemple qu’avec « Caché », c’est sur les plates-bandes de David Lynch qu’il essuyait impunément ses semelles crottées, avec un début de film en tous points identique à celui de « Lost Highway ». Il n’hésitait donc pas à plagier Lynch avec un dispositif hors sujet, pour mieux exposer ensuite le vrai projet de son film. Avec « Le Ruban Blanc », il badigeonne à l’excès son film d’une photographie ultra léchée en noir et blanc, pour essayer de donner à l’ensemble une facture de classique instantanée.

Lassé un temps de théoriser en boucle sur ce sujet, Michael Haneke décide finalement d’aborder un autre grand thème universel, L’Amour. 2h07 pour nous exprimer la vieillesse, la déchéance, la mort… Mais « Amour » aussi parce que c’est le titre de son film, justement, et qu’il s’agit de Jean-Louis Trintignant et d’Emmanuelle Riva.

Michael Haneke qui porte donc une barbe et qui aime tant la musique de Schubert (mais pas dans ses génériques de film, non, après…), n’aime en revanche pas trop la rigolade. Ce qu’il affectionne surtout, à part Schubert, c’est ce qui est clinique, formel et froid. Il aime montrer en longs plans séquences des choses sans intérêt, des tunnels de dialogues filmés en plans fixes et récités par des acteurs hagards.

Pas de doute, Ingmar Bergman, le réalisateur de « Cris et Chuchotements » est bien le modèle absolu à suivre pour Michael Haneke, et après tout, la Suède et l’Autriche peuvent parfois avoir des similitudes quant à la façon de ressentir le monde, une distance, une ironie à froid. L’Autrichien se dit que le Suédois a su par exemple parler de la mort et de l’amour si souvent, de la maladie ou de la souffrance, tout en ne montrant rien. Mais Haneke croyait qu’il ne montrait rien…

Car chez Bergman, il y a un tel travail d’écriture que ce qui semble si dépouillé est en fait une économie d’effet et d’affect. Bergman, homme de théâtre, préfèrera exprimer au cinéma ce qu’il ne pouvait pas montrer sur des planches. A savoir les extérieurs, les sensations des éléments rattachés au temps, aux ambiances changeantes, les lumières… Haneke, quant à lui, dans une recherche systématique visant à ne jamais paraître aimable, confond la forme et le fond. A l’image de ce grand rien dans son film « Amour », le décor principal, cet appartement, ce vide qu’il fait photographier pourtant par un grand chef opérateur, pensant gagner en force. Bergman, Pialat ont fait des films dont la lumière était sublime, certes, mais il y a tout le reste aussi.

« Amour », par son sujet, rappelle un autre film sur la vieillesse et son inéluctable finalité, « Le Chat » de Pierre Granier-Deferre, qui lui aussi parlait de la fin, de déchirement mais surtout « d’amour ». Un couple qui ne s’adressait plus la parole et dont le seul lien était un chat. Un huit-clos dans une maison de banlieue. Le film brassait exactement les mêmes thématiques, mais avec beaucoup plus d’ambition, par souci surtout de ne pas ennuyer le spectateur. Cette idée sans doute jugée « vulgaire » par Haneke le maître, que de vouloir trop raconter, trop étoffer son sujet, créer une intrigue, une histoire.

Non, pour Haneke, c’est tellement mieux s’il n’y a pas d’histoire, s’il n’y a rien… Un appartement, deux acteurs, une belle photographie et rien d’autre. Alors oui, la forme, le traitement du film de Granier-Deferre, était sans doute moins austère, moins janséniste et donc plus commercial, plus facile mais au moins, « Le Chat » portait une intention, une idée. Il exprimait beaucoup sur la mort en racontant la vie. « Amour » (que ce titre est pompeux, prétentieux et que ce mot passé dans le vocabulaire de Haneke peut devenir intolérable, glacial, déplacé et vain…), quant à lui, n’exprime rien d’autre que ce que nous redoutons déjà sur notre condition. La fin de notre vie comme un long désenchantement.

Ainsi, retirez tous les artifices, tout cet arsenal dont aime dernièrement s’équiper Haneke pour ses films, à savoir le casting hype, la direction artistique (Darius Khondji) et bien d’autres noms encore prestigieux de la fiche technique, enlevez aussi Schubert (ah ben tiens, y avait longtemps…), et il ne reste plus rien ou une interminable logorrhée filmique amoncelant les lieux communs et les redondances.

Le seul de ses films avec peut-être un semblant d’idée, une progression et où bizarrement, mais sans doute involontairement, on peut rire, c’est « La Pianiste ». Tout un film sur Schubert, en plus, le rêve, mais aussi les vicissitudes d’une professeur de piano ne sachant pas exprimer ses sentiments autrement que par des pratiques sadomasochistes. Un film donc assez amusant, mais qui ne ressemble en rien à ce que le professeur en tweed a l’habitude de nous imposer. C’est d’ailleurs ce film précisément qui aurait pu hériter du titre « Amour ». Le temps d’un film, Haneke arrive à mettre de côté ses manies habituelles et pétrit à pleine main son matériau.

Pour parler de cette femme, professeur de Musique, obnubilée elle aussi par Schubert et prisonnière de ses névroses, Haneke dépeint un univers qui s’articule tout autour de son interprète principale, Isabelle Huppert. C’est à un travail d’anthropologiste que fait référence ce film, tant on peut scruter cette femme en péril, au plus près, guettant ainsi le moindre détail. Cette façon immersive de coller à son personnage, de filmer une nuque, une paume, un geste, détonne et finalement crée la tant redoutée empathie. On devient les observateurs muets face à cet être qui se débat dans son glissement vers les abymes.

On comprend finalement sa façon d’agir, d’essayer de se raccrocher, de tenir et de surtout vouloir communiquer. Le film est bouleversant car il dépeint admirablement cette cruauté larvée, recroquevillée en chacun de nous et épiant le moindre faux pas de l’autre. Des êtres solitaires, malheureux qui ne savent plus sourire, c’est cela dont parle ce film. Aussi malheureuse que forcément méchante, Erika (Huppert) rêve de l’amour comme la solution, un médicament qui la soulagerait puis lui décollerait toute cette souffrance.

C’est un film forcément insoutenable pour beaucoup mais presque drôle aussi pour d’autres. Outre le personnage de la mère joué par Annie Girardot, une sorte de copie épouvantable d’Erika, une affliction sur jambes, personnage oscillant entre stupidité et résignation et qui provoque souvent de l’amusement, le film n’est pas aussi pesant qu’il laisserait paraître. Michael Hanneke semble en tout cas avoir réalisé son film le plus évident, le plus romanesque et, c’est une gageure, le plus tendre aussi.

Ainsi, tout au long de sa « carrière », l’Autrichien calviniste a tenté d’exprimer son aversion pour la race humaine, mais n’a cependant jamais su faire autre chose que singer d’illustres modèles dont les films étaient avant tout des oeuvres faites et pensées pour le cinéma, et non pas des pensums mortifères que l’on étudierait comme des traités de philosophie. Toujours est-il qu’entre l’annonce faite de chacun de ses nouveaux films, les affichages et les acclamations postillonnantes d’un public acquis, il y a tromperie sur la marchandise.

Pourvu que ça dure…

Hubert Touzot : Photographe dévoreur d’images

RSS - Articles

RSS - Articles