PARTIE I

« Niort, Niort… Niort, deux minutes d’arrêt, Niort ! »

CHAPITRE XII

Séisme intime

Durant encore quelques années, je n’eus pas vraiment conscience de la véritable nature de mes désirs. Certes, je garde encore aujourd’hui en mémoire – je devais être en CE1 ou en CE2 – d’avoir eu une sorte de béguin pour un garçon (pour une biguine avec toi, envie de biguine avec toi…). Je me souviens même qu’il s’appelait Cyril. Mais à cet âge-là, impossible de mettre un mot sur l’état qui m’habitait…

Quant aux filles, elles ne m’intéressaient toujours pas, hormis si elles pouvaient me servir de public ou de victimes. Je développais en effet depuis longtemps ce don de faire rire les autres, et en particulier la gente féminine. Je dois avouer que je suis de ces personnes drôles naturellement, comme ça, sans avoir à se forcer. En tout cas, ce trait de personnalité a toujours plaidé en ma faveur et laissé planer quelques doutes à mon sujet. Et comme j’étais toujours entouré d’une basse-cour de petites dindasses que je faisais glousser, je passais auprès des garçons de ma classe pour une sorte de micro Don Juan, un coquelet boute-en-train qui à défaut d’être séduisant avait un charisme certain. Ça les rendait forcément jaloux et curieux, mais on me laissait tranquille.

A l’adolescence, je n’éprouvais pas plus d’attirance pour les garçons de mon âge. Tous ces corps, ces physiques acnéiques et blancs, me dégoûtaient. La révélation survint au moment où je m’y attendais le moins, dans l’hypothèse où j’aurais dû m’attendre à quelque chose, d’ailleurs… La vérité m’explosa ainsi à la figure par un de ces après-midis ensoleillés et emplis de gazouillis d’oiseaux printaniers.

Je me rendais régulièrement à la grande maison de la presse du centre-ville, où je dégotais tout ce qui s’avérait être le moteur de mon existence à cette époque, entre « Starfix », « Mad Movies », « L’Ecran Fantastique », ou encore les comics : « Strange », « Titan », « Spidey », « Special Strange »… Ce jour-là, précisément, tandis que je cherchais les nouvelles parutions du mois et que je ne retrouvais plus mes revues favorites à l’endroit où elles auraient normalement dû être rangées, un titre attira soudain mon attention…

« Gay Pied »… Bon sang, mais qu’est-ce donc ? Avec mon sens de la déduction empreint de naïveté, j’en tirais de suite une conclusion singulière. Des gens avaient dû créer une revue consacrée exclusivement aux pieds. Attention, pas n’importe quels pieds. Non, les pieds heureux, joyeux. Je ne sais pas pourquoi, mais plutôt que de laisser ce magazine étonnant à son destin et à ceux sûrement à l’affut tous les mois de nouvelles fraîches de tel ou tel pied, content de surcroît, je m’en emparais. Ce que je découvris alors en le feuilletant, parcourant ces pages aux grandes photos plus qu’explicites, me fit parvenir très vite à la conclusion qu’on n’y parlait nullement d’orteils rigolards…

Ce que je vis provoqua en moi un véritable séisme, suivi d’un détachement de banquise et d’une dérive de continent conjugués. C’est bien simple, je faillis tomber dans les pommes. Je perçus un bourdonnement sourd, ma vision s’assombrit quelques secondes, le temps pour moi de refaire la netteté sur ce que j’avais sous les yeux. Trois garçons noirs, probablement d’origine africaine, nus, bandaient sans vergogne entre mes mains tremblantes. Avais-je déjà vu auparavant une bandaison pareille ? Pas à ma connaissance, hormis peut-être mes sessions masturbatoires personnelles, timides, rapides et maladroites. Mais ici, c’était tout autre chose. Des sexes arc-boutés, cyclopéens, comme les eût probablement décrits Gainsbourg, des phallus qui semblaient avoir été sculptés dans de la porphyre. Des totems érigés par je ne sais quel dieu, tels des statues, des guerriers massaï, des gladiateurs, des généraux romains…

Les garçons jouaient avec leurs engins sataniques, affichant des poses lascives sur papier glacé. Et ils me regardaient fixement. Oui, ils me scrutaient jusqu’aux tréfonds de mon âme. Ils me dévisageaient, moi et moi seul. J’en étais sûr… Leurs sexes gigantesques tenaient à peine dans leurs mains. Et puis leur peau noire, rendue luisante par la lumière ou la sueur, mais peut-être naturellement, me renvoyait des reflets aveuglants. Cette peau que je n’avais jamais vue ou considérée auparavant. Le troisième, quant à lui, posait de trois-quarts dos, se montrant ainsi plus soumis et callipyge. Je n’avais jamais vu de telles fesses, si rondes et si fermes, comme un fruit idéal.

Je venais de renaître ou de découvrir le monde, le mien. Je replaçais précipitamment la revue, à l’envers, en froissant la couverture et les premières pages. Et je fuyais le lieu du cataclysme qui venait tout juste de se produire. Dehors, il faisait toujours beau. L’écosystème ne semblait pas avoir été chamboulé pour autant. Niort n’avait pas été rayée de la carte. J’étais donc tout seul, moi et mon tremblement de terre intérieur. Je marchais dans la rue comme un poulet sans tête. Mon coeur battait la chamade, j’avais chaud et mon sexe était devenu dur comme une barre d’acier en fusion. Ma libido avait fait son entrée triomphante dans ma vie. L’armoire normande venait d’ouvrir sa porte en grand et libérer le Léviathan.

Dans la moitié de ces années 80, être un adolescent, fils de parents commerçants, dans une petite ville de province, ici Niort (« Niort, Niort, deux minutes d’arrêt, Niort ! »), consistait en une chambre capitonnée, molletonnée, avec des pompons, des doubles rideaux et une vague odeur de pot-au-feu flottant dans l’air. Le monde extérieur ne passait que par le prisme de la télévision. Les téléphones portables et internet ne semblaient être dans l’immédiat que de la science-fiction ; un monde en vase clos, un aquarium qui s’auto-alimentait et se suffisait à lui-même. Quant à moi, je percevais que ça commençait à craquer de toute part. Je me sentais de plus en plus à l’étroit et ce que j’avais découvert chez le marchand de journaux n’allait pas arranger les choses.

Et puis ça n’était certainement pas à Niort que j’allais rencontrer ce genre de garçons. L’appel du large m’obsédait et des vents lointains soufflaient dans mes cheveux. Je n’avais plus que cette image en tête, ce que j’avais contemplé dans cette revue sur les pieds heureux, et il fallait absolument que cette vision devienne plus concrète.

CHAPITRE XIII

Salut les copains !

Ne vivant pour l’instant que pour les dessins animés, le cinéma et la geek-culture, je n’étais pas pour autant un enfant timoré ou autiste. Au contraire, je me montrais d’un naturel enjoué et plutôt bavard. En société, je ressentais ainsi constamment ce besoin irrépressible de faire rire, mais aussi de chanter et de danser. Et il fallait très souvent que je sois le centre d’intérêt. Mais je ne savais pas encore canaliser toute cette énergie et cette créativité.

A cette époque, un ado ne pouvait pas se cacher derrière un téléphone à écran tactile pour vivre sans encombre sa double vie. Ni avatar ni béquille, comme Snapchat, WhatsApp, Instagram. Autant d’applications et de filtres enjôleurs pour rêver sa « life » d’ultra narcissique, de cuistre à paillettes, et s’imaginer star d’un jour ; paraître plus sympa et super drôle, à grand renfort de filtres de chien, de clown, de petite catin ou autres ersatz d’une réalité augmentée. Tous ces hédonistes en carton, ces selfistes modeux, ces racailles parvenues, ces petites nymphettes idiotes et ces exhibitionnistes du dimanche n’existaient pas encore. Non, en 1983, l’ado devait ainsi faire preuve d’une dose certaine d’imagination pour se construire une identité. Et il n’avait pas forcément le choix. Il devait être lui-même, sans l’aide de tous ces cosmétiques virtuels.

L’enfant rondouillard que j’étais commença cependant à se désengorger. La croissance, sans doute, fit que je m’allongeais un peu. Je gardais encore mes joues et ces yeux ronds et fixes, avec comme conséquence les pupilles bien noires et un regard entre arrogance et nonchalance, ce qui en exaspérait plus d’un. Mon visage d’enfant sombre devint comme un masque, surmonté d’une petite bouche pulpeuse, souvent en mode « cul de poule ». Je devais d’ailleurs être facile à caricaturer, tant je ressemblais à une sorte de descendant en droite ligne des Bourbons, avec le même grand nez aquilin hérité de mon père.

À treize ans, je m’étais finalement fait des amis, Thierry et Philippe, deux frères qui réalisaient un film en Super 8 dans leur garage, à grand renfort d’effets spéciaux et d’imagination. Je les avais trouvés par le biais d’une petite annonce qu’ils avaient laissée sur la radio locale, Radio Niort (« Niort, Niort, deux minutes d’arrêt, Niort ! »). Ils cherchaient des gens de leur âge, passionnés de cinéma et qui souhaitaient participer à la fabrication d’un film fantastique, projet ambitieux au titre quelque peu nébuleux de « Sous la Corne de l’Uffle Roi ». L’histoire d’un jeune garçon qui, avec l’aide d’une poupée magique, partait combattre une vile créature vivant dans un monde souterrain et volant les rêves des adolescents. Ce monstre, éternel croque-mitaine, avait l’aspect d’un vieux rhinocéros à monocle, qui se déplaçait en chaise roulante mais possédait aussi d’infinis pouvoirs.

Nous tournions dès que nous avions du temps de libre, durant les week-ends ou pendant les vacances scolaires. Et nous y mettions en tout cas beaucoup d’énergie et de passion. Thierry réalisait le storyboard de toutes les scènes à tourner. Il créait des peintures sur verre pour agrandir les décors, fabriquait des miniatures avec tout ce qu’il pouvait récupérer à droite à gauche, imaginait de nouvelles techniques pour les travellings ou certains plans en particulier. Philippe, lui, composait des thèmes au piano pour une éventuelle musique du film. Pour ma part, on m’avait attribué deux rôles. Celui de Hub’Ginfolo, un petit personnage à crête bleue, vêtu en tenue moulante à pompons. Une sorte de gémini cricket du héros. Quant à mon deuxième personnage… comment dire ?

Thierry, l’aîné mais aussi le leader, était doté d’une grande force de persuasion. Charismatique, il parvenait toujours à ses fins. Moi qui n’étais qu’une enveloppe vide, je prenais tout sans trop me poser de questions. Je répondais juste « Amen ». Il poussa ainsi assez loin le concept du bonhomme Michelin, afin d’exploiter au maximum mon physique à la rondeur intéressante. Il réussit à me faire croire que pour le bien du projet, je devais à un moment donné apparaître en slip, de la ficelle enroulée tout autour du corps, tel un vulgaire rôti.

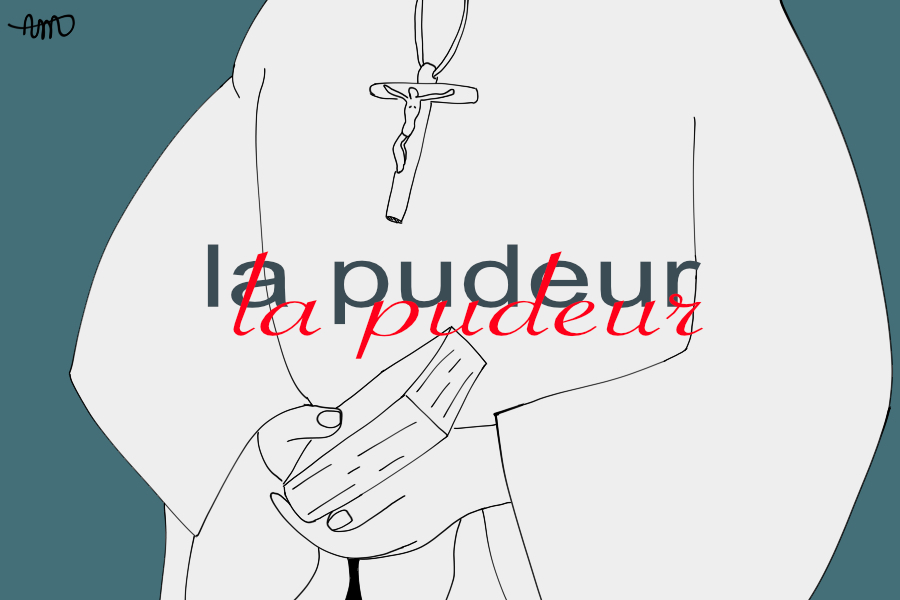

J’acceptai de bonne grâce, apparaissant dans le film le visage recouvert d’un masque, mais le reste du corps bardé de cette ficelle qui mettait bien en évidence mes généreux bourrelets. Ma pudeur et mon mal-être physique allaient alors en prendre un sacré coup… mais pour faire du cinéma, que n’aurais-je accepté ? Je restais cependant perplexe quant au bien-fondé de cette idée et le résultat à l’écran était en toute logique d’un esthétisme douteux. David Lynch venait de frapper à ma porte pour la deuxième fois…

Hormis cet épisode quelque peu embarrassant, je crois que j’avais néanmoins rencontré, avec Thierry et Philippe, des personnes qui me ressemblaient et qui pouvaient me permettre de concrétiser tout ce que je ressentais. Allait peut-être enfin s’ouvrir devant moi la route de brique jaune… Et d’une certaine manière, les deux frères me sauvèrent d’une petite mort certaine, celle qui étouffe d’ennui. J’allais en effet, à leur contact, devenir plus humain. Car si le destin en avait décidé autrement, j’aurais sûrement fini serial killer ou philatéliste.

Contre toute attente, je finis par lâcher mes jeux de Lego et mes vaisseaux spatiaux. Et je découvris Prince et David Bowie. Les deux frères m’apprirent à devenir « sexy ». Du moins, il essayèrent. Pas évident à première vue, tant le projet pouvait sembler ambitieux ; surtout quand ils me virent arriver la première fois chez eux avec ma tête de lune et un grand sac rempli de jouets. Ils se dirent sans doute, à cet instant précis, qu’ils avaient décroché le gros lot.

Mon adolescence fut finalement assez déterminante, en compagnie de mes nouveaux acolytes. Plus je les fréquentais et plus je sentais mes chakras s’ouvrir. Je respirais enfin. Ils étaient mes pygmalions. Quant à moi, paradoxalement, je devins leur égérie. Difficile à croire, mais Thierry avait des projets me concernant. A leur contact, je prenais de la densité. J’existais.

S’ensuivirent les premières sorties en boîte et les samedis après-midi au bar « Le Milky », notre QG et le lieu d’où émergeaient les nouvelles tendances. Tout était choisi, disséqué, réfléchi. Nous débattions sur des sujets insignifiants que nous pensions pourtant essentiels, et nos joutes verbales se transformaient parfois en guerre picrocholine, le temps d’épuiser un sujet avant de passer au suivant. Au Milky, nous façonnions le monde à notre image. Un monde qui se voulait flamboyant, onirique, mais toujours « branché ». Thierry était le moteur de ce collectif, celui qui décidait de tout. Il était le plus audacieux et assumait tout, jusqu’à sa voiture peinte en rose bonbon, avec des tulles fluo accrochées partout. C’était tellement à contre-courant que nous avions le plus grand mal à déterminer si c’était kitch, ou en avance de deux-mille ans…

Toute une ribambelle d’autres quidams gravitait autour du noyau dur que nous constituions, et ce petit univers ouaté et exclusif donnait l’impression que le monde entier n’avait qu’à bien se tenir. Il y avait, entre autres, Harry et Croc, deux garçons séduisants, toujours habillés à la façon des Mods. Ils ne se déplaçaient jamais sans leurs scooters rutilants et écoutaient du Ska et du Rocksteady. Mais aussi Véronique, qui dès ses seize ans avait son propre appartement, où elle organisait sans cesse des fêtes dantesques, à grand renfort d’alcool, de joints et de B52’s. C’était le premier cercle. Et bien d’autres venaient constituer les second et troisième cercles. On se croyait beau, on se croyait fort.

Le centre-ville de Niort était notre territoire, que nous arpentions de long en large, comme s’il s’agissait d’un podium géant monté spécialement pour nos défilés de mode permanents, où nous arborions nos nouveaux costumes XXL portés comme l’autre Hubert, le chanteur de L’Affaire Louis Trio. Et nos looks se rapportaient toujours aux groupes que nous écoutions à l’époque. Les discussions passionnées sur le cinéma et la musique n’étaient là que pour masquer notre inconsistance totale à accepter le monde tel qu’il était vraiment. Mais c’était tout ce qui nous importait… Nous nous rêvions acteurs, chanteurs, poètes, réalisateurs, mannequins, photographes, écrivains, scénaristes. Et nous nous projetions dans toutes les directions.

Si j’étais un doux rêveur impénitent qui se complaisait dans le brouillard de ses pensées, les deux frères, eux, étaient beaucoup plus réactifs et concrets, quant à leurs envies et leurs projets respectifs. Ils savaient rationaliser leurs souhaits et surtout, ils y croyaient. Sous leurs ailes, des choses aboutirent, d’autres non. Ils me poussèrent en tout cas à m’émanciper et à donner de la matière à ce que j’avais en tête.

Thierry et Philippe portaient beaux, en cultivant leurs jolis physiques pour filles en émoi. Ils devaient cependant se coltiner à leurs côtés un clone de Richard Gotainer, mal dégrossi mais tout de même soucieux lui-aussi de son apparence vestimentaire. C’était le temps des cravates fines en cuir rouge, des manteaux à revers bande, dessinés et hyper épaulés, du khôl, des cheveux crêpés, des jupes plissées pour certains, des chemises à imprimé fantaisie, tout était bon pour paraître différent.

Souvent, les dimanches, nous nous rendions dans une cabine de photomaton qui se trouvait dans l’enceinte de la gare ferroviaire. Au départ, il s’agissait juste pour nous de faire les cons et puis, petit à petit, nous avions transformé un simple amusement en shootings photo sophistiqués. Nous arrivions avec des sacs remplis de vêtements et d’accessoires. Et la cabine devenait rapidement un véritable studio. Nous expérimentions des positions, des concepts. C’était créatif et sans le savoir, nous avions sans doute créé l’ancêtre du selfie. Mais attention, le selfie « Vogue International » !

Les samedis soirs, nous nous rendions dans la boite de nuit la plus en vue de la région, « Le Château de Nuchèze ». Une véritable institution. Romuald et Jacques, les deux DJs résidents, se partageaient les honneurs d’un auditoire tout acquis à leur cause et adepte de leurs choix musicaux. Sur la piste de danse à carreaux lumineux, nous enchaînions des chorégraphies épurées, avec les jambes presque statiques, le buste en avant puis en arrière, les deux bras qui s’agitaient, collés le long du corps. Tout s’exprimait finalement dans le regard. Et une chose est sûre, nous n’étions pas là pour rigoler.

Un sérieux imperturbable que l’on avait adopté quelques heures plus tôt, en regardant à la télévision les clips de groupes New Wave dans l’émission « Les Enfants du Rock ». Killing Joke, Les Rita Mitsouko, Siouxie and the Banshees, Anne Clark… nous délivraient leurs mélodies fiévreuses et enivrantes. On se sentait puissant, immortel et magnifique.

Je garde ainsi le souvenir d’une belle jeunesse heureuse, dans mon statut d’être asexué. Une parenthèse, une bulle sans heurt, où mes amis et moi avions réussi à nous réfugier, nous préservant de la dureté du monde, de la crétinerie de l’autre et de cette vacuité qui cimentaient les petits cons de notre âge. Nous refusions l’ennui qui pousse souvent comme du chiendent dans ces petites villes de province endormies. Les deux frères avaient mille ambitions folles, dont celle de faire du cinéma. Je devins leur muse. Je n’avais pas encore vraiment de personnalité. Je n’avais pas ni élan, ni force, et encore moins de pugnacité. Mes mentors m’apprirent donc à me fixer sur quelque chose pour en tirer l’énergie et tout ce qui pourrait me construire.

Moi qui me voyais toujours tel Sisyphe et son rocher, on me désapprit la victimisation et l’injustice du monde, pour devenir un être doué de volonté, d’altruisme et d’opiniâtreté. Thierry et Philippe furent finalement mes parents de substitution. Ils comprenaient le garçon étrange que j’étais, et savaient me canaliser, me diriger pour obtenir des choses tangibles. C’est ainsi que je devins acteur, poète, photographe et danseur… Tout cela et plus encore à Niort (« Niort Niort… etc ! »).

Nous nous lançâmes ensuite dans la réalisation de notre deuxième film, encore plus ambitieux, en 16 millimètres et cette fois-ci achevé : « Chipie Saint Jill », dans lequel j’avais le premier rôle. J’étais Dinky, le « Piccadilly Boy ». Sous influence évidente des films « Rumble Fish » de Francis Ford Coppola et « 37,2 Le Matin » de Jean-Jacques Beinex, l’histoire mixait toutes nos obsessions et nos rêves du moment. C’était plein de couleurs, de filtres, de musique et d’effets d’épate. « Chipie Saint Jill » comportait même une scène de comédie musicale, tournée sur une plage avec danseuses et plans à la grue. Lorsque le film reçut un prix à un festival, nous sentions que les dieux souhaitaient nous voir bientôt en haut de l’affiche. J’étais sur un nuage.

… Mais la numérologie, les astres et les fées se réunirent de nouveau pour discuter de mon cas. Mon niveau scolaire, grâce auquel je fus désigné comme l’élève le plus nul de tous les temps, me balança sans crier gare dans le mur, sans protection, à la manière d’un crash-test où je jouais le rôle du mannequin débonnaire, celui qui allait se fracasser tout désarticulé, la tête la première (vision au ralenti).

Je finissais donc péniblement ma 4ème comme d’autres leur soupe aux vermicelles. Je ne songeais pas un seul instant pourtant à devoir changer de dimension. Je croyais que cette période bénie allait durer ainsi cent ans. C’est ce qu’avaient d’ailleurs dû se dire la plupart des gens, entre les deux guerres… Et tout se régla très vite, sans que je puisse objecter quoi que ce soit pour ma défense.

La conseillère d’orientation

Ils auraient pu me laisser aller jusqu’en 3ème, afin que j’eusse pu envisager mon futur immédiat de façon plus sereine. Car me faire dégager à ce stade ne m’offrait plus aucune porte de sortie satisfaisante. C’était bel et bien du sabotage et personne n’allait s’inquiéter ou s’émouvoir de ce que je risquais de devenir, après une telle déconvenue.

Prenez la girouette sur son clocher, elle tourne sur elle-même, indiquant le sens du vent. Elle tourne vers la droite, et vous pouvez devenir fleuriste ou coiffeur. Vers la gauche, vous serez boucher ou charcutier. On me proposait aussi d’être mécanicien, ébéniste, maçon, et enfin les métiers de bouche.

– Vous avez deux minutes pour donner votre réponse, top, c’est parti !

– Euh, je… Comment dire… Euh…

Feindre la concentration… Plissement d’yeux… Qu’est-ce que c’est, métiers de bouche ?

– Restauration, cuisinier, la salle, quoi…

– Ah oui… Voilà… Bien, je…

En même temps, coiffeur, je ne me voyais pas passer toutes mes journées debout, juste au dessus de la tête de madame Guichard, à lui faire une couleur tout en feignant de m’émouvoir des sujets abordés par Télé 7 Jours dans le programme de la semaine… Charcutier, non plus, à vrai dire ; « bonjour madame… Madame comment, déjà… Et avec ça ? Je vous mets une tranche de jambon persillé en plus, mais c’est bien parce que c’est vous ! Des paupiettes ? Regardez-moi ça, ces belles paupiettes ! ». Mécanicien ? Le bleu de travail ne m’allait définitivement pas. Quant à fleuriste, mon frère avait déjà décidé de perpétuer la tradition familiale… Force était donc de constater qu’il ne restait pas beaucoup de choix dans la boîte de chocolats. Et il semblait bien que les autres s’étaient déjà jetés sur les meilleurs, comme la vérole sur le bas-clergé, ne me laissant que ceux à la liqueur, vous savez, ceux qui restent toujours à la fin de la boîte…

Mon destin était de toute évidence déjà scellé. Et ma mère ne manqua pas de me donner un grand coup de coude dans les abattis pour que je valide ce choix. Les chanteurs de variétés, les paillettes, tous les trucs un peu fous fous que j’avais pu imaginer pendant toutes ces années de jachère, cet avenir formidable que je m’étais rêvé, tout fut balayé en quelques minutes, me laissant seul face à ce destin dont j’ignorais le sens même… Et puis il y avait là, assises face à moi, cette femme avec sa tête en formica et ma mère, avec son coude encastré entre mes côtes.

« Restaurant ?! »

Hubert Touzot : « La Pudeur » (Episode 01)

Hubert Touzot : « La Pudeur » (Episode 02)

Hubert Touzot : « La Pudeur » (Episode 03)

Hubert Touzot : « La Pudeur » (Episode 04)

Hubert Touzot : « La Pudeur » (Episode 05)

Hubert Touzot : « La Pudeur » (Episode 06)

Hubert Touzot : « La Pudeur » (Episode 08)

RSS - Articles

RSS - Articles