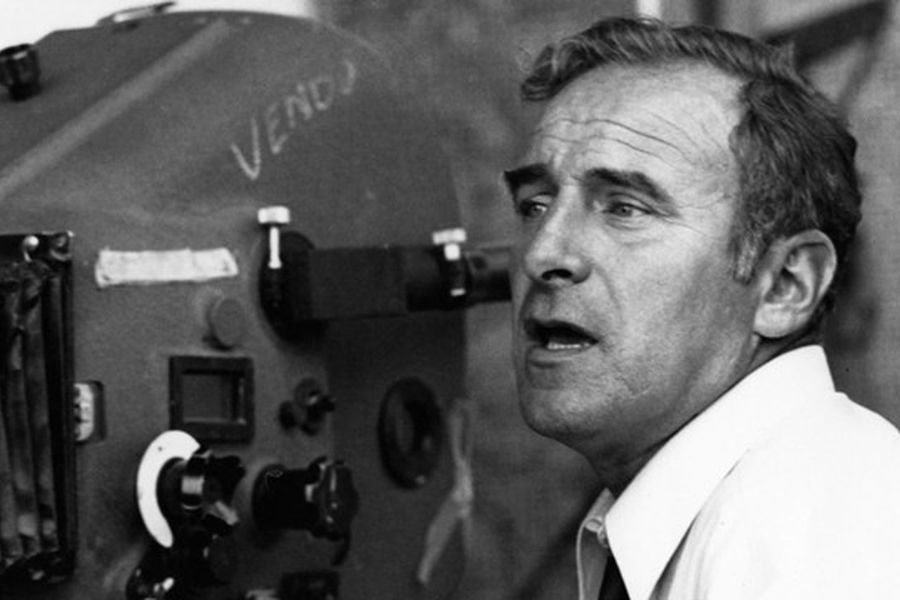

En 1960, lorsque Lino Ventura pousse son ami Claude Sautet à réaliser son premier film pour le cinéma, « Classe Tous Risques », ce dernier n’est encore qu’un obscur assistant-réalisateur, avec certes quelques courts métrages à son actif, mais qui n’ose pas franchir le cap du long-métrage. Timide et discret, il aura donc fallu que ses intimes le convainquent de s’affranchir de cette fonction de subalterne.

Tiré d’un roman de José Giovanni, « Classe Tous Risques » fait pourtant sensation, et les gens du métier sont étonnés tant par la maîtrise de ce jeune réalisateur que par son sens du cadre. Le film asseyant toujours un peu plus l’ancien catcheur dans le vedettariat, Lino Ventura est heureux pour son ami et lui propose d’enfoncer le clou en lui suggérant un deuxième projet, « L’Arme à Gauche », une histoire d’aventure et de machination. Là encore, le succès est au rendez-vous lorsque le film sort en salle en 1965.

Le jeune Sautet est sous l’influence d’un cinéma de genre américain, un style de films qui plaît au public de l’époque. Mais l’homme aux cheveux poivre et sel et au phrasé saccadé a bien d’autres idées en tête… Car il veut définitivement s’émanciper et créer son propre style, même s’il ne sait pas encore précisément lequel… Il est juste convaincu qu’il se sentirait plus à l’aise avec des personnages qui lui ressemblent, avec les mêmes attentes de la vie.

Sautet souhaite en fait être le plus sincère possible et faire des films proches des gens. Il veut ainsi renouer avec un cinéma bien français à la Jacques Becker et plus particulièrement sa période après-guerre (« Antoine et Antoinette », « Rendez-Vous de Juillet », « Edouard et Caroline », « Rue de L’Estrapade »). Du romanesque, certes, mais dans la réalité et dans le concret. Paradoxalement, les deux expériences successives qu’il vient de vivre lui ont été douloureuses. Car il n’a pas aimé réaliser… Et on va d’ailleurs lui proposer bien d’autres scénarios d’intrigues policières qu’il va refuser en bloc.

Sa rencontre avec Jean-Loup Dabadie en 1969 va pourtant être décisive et sceller ainsi une amitié professionnelle sur six films. Ce sera comme un déclic pour Sautet et peut-être enfin l’opportunité de faire ce qu’il avait en tête. Pourtant, monter « Les Choses de la Vie » ne sera pas si évident puisque les deux hommes se voient refuser d’abord le projet par de nombreuses grosses maisons de production.

Du roman de Paul Guimard, Dabadie, le scénariste et ami d’Yves Robert, va ainsi en tirer une adaptation qu’il propose à Claude Sautet, qui aussitôt accepte de le faire. Les deux hommes collaboreront ensuite sur « Max et les Ferrailleurs », « César et Rosalie », « Vincent, François, Paul et les Autres », « Une Histoire Simple » et « Garçon ! ».

« Les Choses de la Vie », ce film auquel personne ne croyait, avec en vedette Michel Piccoli et cette actrice allemande, Romy Schneider, connue pour avoir incarné Sissi adolescente en 1956, et qui depuis se trouve dans le creux de la vague (malgré son rôle un an plus tôt au côté d’Alain Delon dans « La Piscine » de Jacques Deray), s’avère être un énorme succès et assoit Claude Sautet comme un véritable réalisateur-auteur, avec une vision, un ton et son identité propre.

« Les Choses de la Vie » restera notamment célèbre pour la fameuse scène de l’accident de voiture. Anecdote curieuse à ce sujet, puisqu’il faut savoir que cette scène tournée avec plusieurs caméras filmant en même temps, devint une référence et un modèle pour toute une génération de réalisateurs hongkongais contemporains de John Woo, très influencés par cette idée de tourner avec plusieurs caméras, afin d’obtenir différents angles de la même scène. On a souvent prêté à tous ces réalisateurs chinois plutôt des influences de Jean-Pierre Melville. Il s’agissait peut-être de la forme et de la stylisation de ses œuvres, mais en tout cas pas de sa technicité ni de sa réalisation.

A partir de 1970, c’est alors le début des grandes collaborations de Claude Sautet, pas seulement avec Jean loup Dabadie mais aussi avec Romy Schneider et Michel Piccoli. L’autre rencontre déterminante sera celle avec Philippe Sarde, qui ne quittera plus jamais Sautet et sera son ombre sur tous ses films, jusqu’à « Nelly et Monsieur Arnaud » (à l’exception, cela dit, d’« Un Cœur en Hiver » dont la bande originale puise dans l’œuvre de Maurice Ravel). La musique qui accompagne en les illustrant toutes ces histoires est une évidence, une pulsation, un sang qui irrigue chacun de ces corps filmiques et tellement organiques.

Claude Sautet était le sismographe des états d’âme de nos contemporains, un sociologue de son temps. Pour dépeindre la société française, qu’elle fût bourgeoise ou prolétarienne, il a tel un maître impressionniste su montrer avec tact et finesse toute l’étendue de l’âme humaine. Les récits d’amour, d’argent, les trahisons, les amitiés, les changements… François Truffaut disait même en parlant de Sautet qu’il était depuis Jean Renoir, le plus français des réalisateurs en activité en France.

Pour son quatrième film en 1971, « Max et les Ferrailleurs », Sautet reprend le couple Piccoli-Schneider. On aurait pu croire qu’il s’agit pour le réalisateur d’un retour au polar, mais il n’en est rien. Même s’il est question d’un policier et d’une prostituée, avec en toile de fond des malfrats dans le Montrouge de ce début des années 70, on brasse ici d’autres thématiques et bien d’autres enjeux, mais toujours avec cette manière minutieuse de dépeindre l’époque. Nous n’avons pas affaire avec ce film à un drame sentimental, mais plutôt à la perversité, au double jeu et à la manipulation, qui mèneront immanquablement tous les protagonistes à la tragédie.

Un an plus tard, « César et Rosalie » reprend le motif amoureux des « Choses De La Vie », mais cette fois-ci avec deux hommes qui aiment la même femme. Yves Montand, Romy Schneider et Sami Frey dans un triangle amoureux qui ne finira jamais. La magnifique musique de Philippe Sarde, les éclats de César, la lettre de Rosalie, le troublant David… Il s’agit probablement du film le plus emblématique et le plus romanesque de Claude Sautet. Comme avec déjà ses deux précédents opus, on peut retrouver ce goût immodéré qu’a le réalisateur pour ces ambiances de cafés, de brasseries enfumées, mais aussi pour les groupes et les atmosphères animées qui sonnent comme dans la vraie vie. Cela deviendra indéniablement l’une de ses marques de fabrique.

« Vincent, François, Paul et les Autres » sort en 1974. Certaines critiques de l’époque reprochent à Sautet de faire un cinéma de Bourgeois, où l’on ne traite uniquement que de leurs vicissitudes. Toutes ces personnes trop empêtrées dans leur morale de gauche n’auront rien compris du tout à ce que le réalisateur tend à raconter à travers tous ses films, ce qu’il y dépeint, ce qu’il cherche à nous transmettre.

Il s’agit ici d’une histoire au coeur de laquelle des amis quinquagénaires font le constat amer de leur vie. Lâcheté, mensonge, orgueil ou renoncement, alors que tout semble leur avoir réussi… Ils font ainsi la douloureuse expérience de leur propre échec et de leurs désaveux. Montand, Piccoli, Reggiani, Depardieu… Un film chorale où l’on confronte justement divers milieux et diverses sensibilités, qui dépeint une fois encore la France à un instant précis, comme un témoignage unique et rare.

En 1976, Claude Sautet va pousser l’expérience encore plus loin avec le film « Mado » en traitant des remous sociaux de l’époque. Il creuse davantage, alors que la crise se laisse pressentir de plus en plus. Face à une société en pleine mutation, Il y parle de chômage, de prostitution et même de suicide. C’est sans doute son film le plus sombre avec le suivant, « Une Histoire Simple ». Il fait ainsi voler en éclat les persiflages de ses détracteurs qui voulaient absolument le faire rentrer dans la case des réalisateurs qui n’avaient rien à dire.

Sans doute agacé par ce qu’il avait pu lire au sujet de ses deux précédents films, Sautet va consciencieusement retourner les éléments peut-être trop « cinéma cossu » pour les rendre sales ou dérangeants. A commencer par son égérie Romy Schneider qui tient un petit rôle secondaire et qui joue une alcoolique mal coiffée et démaquillée qui finira en cure de désintoxication. « Mado » n’est décidément pas un film aimable, mais c’est sans doute l’un de ses plus passionnants et de ses plus riches en thématiques propres à l’époque.

En 1978, Claude Sautet continue cette cure de désacralisation de son cinéma avec « Une Histoire Simple », qui marque aussi le retour de Jean Loup Dabadie au scénario et aux dialogues. Certes moins ambitieux que « Mado », ce nouveau film continue pourtant son ouvrage sociologique, avec comme but de coller le plus possible à la réalité de l’époque et un nouveau thème fort, à savoir celui de l’avortement. Le film dresse le portrait d’une femme seule mais qui se bat, bien plus résolue que les personnages masculins dépeints comme des lâches et des vaincus.

Sautet nous y parle aussi de renaissance, d’espoir et dresse des portraits de femmes lumineuses. Sans doute son film le plus féministe. Cette fois-ci, on est bien loin de l’image façonnée par une presse ignare et vindicative qui voulait absolument étiqueter Claude Sautet jusqu’à la fin de ses jours comme l’archétype du réalisateur de films confortables et conformistes.

1980, « Un Mauvais Fils ». Claude Sautet rebat de nouveau les cartes. Fini, les Michel Piccoli, Romy Schneider ou Yves Montand. Place à Patrick Dewaere, Yves Robert, Brigitte Fossey et Jacques Dufilho. Toujours dans cette logique depuis trois films de désormais souligner les grands thèmes sociaux, ses bouleversements et ce qui touche vraiment les gens dans la vraie vie, il aborde le sujet de la toxicomanie. On sait que l’acteur des « Valseuses » était héroïnomane et c’est ce qui confère au film un accent encore plus âpre et plus cru.

Mais cela fait déjà trois films que Claude Sautet ne fait plus recette dans les salles. Même s’ils sont pourtant très réussis, le public, en plein tournant entre les années 70 et 80, ne veut plus voir ce genre de drames réalistes. S’il se déplace au cinéma, c’est désormais pour rêver ou rire. On entre dans l’ère des « blockbusters » et des films qui ne froissent pas l’âme…

1983. De nouveau un grand revirement de la part de Sautet, car il doit absolument renouer avec le public s’il veut continuer à faire son métier et à raconter des histoires pour le cinéma. Ce sera le film « Garçon ! » qui semble avoir été produit autour et pour Yves Montand. L’intrigue, les dialogues, le thème, tout semble avoir été pensé dans le seul but d’attirer les foules.

Effectivement, sans surprise, le film est un énorme succès ; sans doute le plus gros de la carrière du réalisateur. « Garçon ! » est une bulle, une parenthèse. Il ne dérange pas, il n’est le témoin de rien, si ce n’est une vitrine attractive pour un touriste qui fantasme Paris, ses célèbres brasseries et la cuisine française.

Dès lors, et ce malgré le triomphe qui accompagne le film, goûtant assez mal l’ironie, Claude Sautet va vouloir renouer avec un cinéma peut-être plus intime, à défaut d’être auteurisant. D’abord avec « Quelques Jours avec Moi » dans lequel Daniel Auteuil et Sandrine Bonnaire s’aiment, au coeur de ce qui ressemblerait à une sorte de huit clos à la Roman Polanski, mais surtout avec une façon de dépeindre la bourgeoisie provinciale en louchant sur le cinéma de Claude Chabrol.

Car pour la première fois, Sautet raconte une histoire qui se déroule en province. Décalé, baroque, on a du mal à y retrouver ce que l’on aimait chez Sautet, mais le résultat est suffisamment intriguant pour ne pas complètement gâcher notre plaisir.

« Un Cœur en Hiver », le film suivant, va pousser encore plus loin et de manière plus radicale cette esquisse, avec des personnages plus éthérés, conceptuels et stylisés. La musique de Ravel et ses trios pour cordes et piano ajoute à l’aspect romantique glacé. Tout devient plus abstrait, froid et les histoires qui nous sont contées cette fois, entre Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart et André Dussollier, ressemblent à des estampes japonaises. Le triangle amoureux rappelle d’abord bien-sûr celui de « César et Rosalie », mais abordé ici de manière bien plus cérébrale.

« Nelly et Monsieur Arnaud », dernier film du cinéaste, pourrait prétendre à une certaine forme testamentaire. Le personnage joué par Michel Serrault, avec cette coupe et cette couleur de cheveux, ses costumes sombres, ses traits de caractère et ses colères froides, rappelle indéniablement Claude Sautet lui-même. Emmanuelle Béart, avec ses chignons, ses allures de femme émancipée, libre, détachée de toute contrainte, convoque bien-sûr le fantôme de Romy Schneider… Mais cette histoire ne prend absolument pas. La photographie, les décors, les seconds rôles et l’intrigue, tout semble à côté, dépassé, vide, terne, exsangue… La magie n’est plus là. On s’ennuie à mourir et un malaise indéfinissable nous envahit. Comme une gêne…

Là aussi, le film semble expurgé de ce qui faisait toute l’humanité des films précédents. Claude Sautet ne semble désormais plus comprendre l’époque dans laquelle il vit et son romanesque laisse place à une description clinique de la mort s’avançant lentement mais sûrement. Rétrospectivement, on imagine Michael Haneke découvrant ce dernier film du réalisateur de « Max et les Ferrailleurs » et qui entrevoit déjà ce que pourrait être son futur film « Amour ».

Claude Sautet nous quittera cinq ans plus tard, laissant un monde, une société, des gens qu’il ne reconnaît plus.

RSS - Articles

RSS - Articles