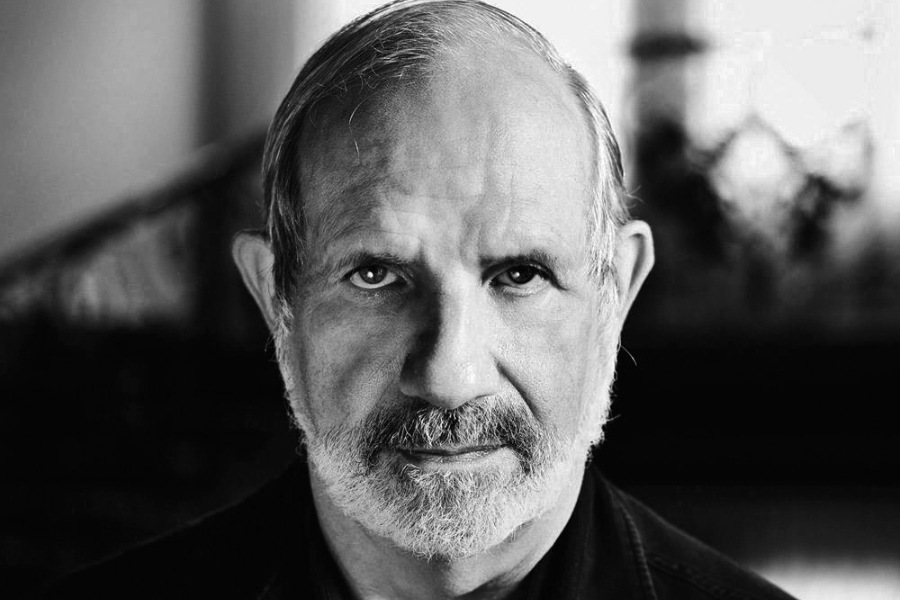

Rétrospectivement, il y a plusieurs façons d’appréhender le cinéma de Brian de Palma, car certains pans de son œuvre nous questionnent sur ce médium, tant comme divertissement que sujet de réflexion. Tout au long de sa filmographie, le réalisateur de « Carrie » n’a eu de cesse que de proposer des œuvres tour à tour référentielles ou purement formelles, dérangeantes, innovantes ou mettant en avant des idées militantes, voire polémiques.

Issus d’un mouvement baptisé le « Nouvel Hollywood » qui, dès la fin des années 60, va durant toute la décennie suivante remodeler le paysage cinématographique américain, dans sa manière de filmer et de raconter une histoire, et de par les sujets abordés, rendre le cinéma peut-être plus adulte, plus concerné par la réalité sociale et économique du pays, les jeunes réalisateurs qui vont apparaître à cette période auront tous cette façon viscérale, organique, de traiter leurs sujets, mais surtout d’interroger le cinéma.

Brian De Palma va appartenir à cette prestigieuse bande d’amis, et surtout de cinéastes en devenir, tels que George Lucas, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg et Martin Scorsese. Tous partagent de grandes aspirations quant à cette passion qui les dévore. Avant tout des cinéphiles nourris au cinéma européen, qu’il se nomme « Nouvelle Vague » en France ou « Néoréalisme » en Italie, ils vont transcender, chacun avec sa propre sensibilité, le 7ème Art. Mais ça n’est pas simplement sous l’impulsion de leur goût pour les films venus d’Europe… Il va s’agir d’une vraie prise de conscience, d’un choc, qui vont trouver leur sens et faire écho à des événements liés aux États-Unis eux-mêmes.

Comme beaucoup de cinéastes de cette époque, avant la guerre du Vietnam et ses répercussions, il y a surtout le 22 novembre 1963, date fondatrice. Ce jour-là, des millions de téléspectateurs assistent en léger différé à la télévision à l’assassinat de John F. Kennedy… Cette scène, filmée en Super8 par un caméraman amateur, constituera le premier film gore du cinéma américain et va rentrer dans l’imaginaire collectif, en imprimant les rétines à tout jamais ; le président des Etats-Unis abattu d’une balle dans la tête, et ce morceau de crâne que l’on voit s’en détacher, alors qu’il est en train de saluer la foule venu l’accueillir à Dallas. C’est un électrochoc pour toute une génération de réalisateurs, et bientôt une nouvelle manière de penser les images et ce qu’elle disent. La mort d’un homme en direct à la télévision va tout simplement bouleverser la manière de concevoir un film.

Jusqu’à cette sombre date du 22 novembre 1963, certaines images ne pouvaient en aucun cas être montrées à l’écran, telles que la représentation crue de la nudité, de la violence et même du sang. En 1967, le réalisateur Arthur Penn va être un précurseur, avec son film « Bonnie and Clyde », en figurant des impacts de balle qui sonnent vrai. Le sang est omniprésent et le film, à sa sortie, connaît un véritable retentissement, puisque non seulement son contenu est graphiquement très violent, mais de surcroît les héros du film sont les méchants de l’histoire et la police, dans une inversion des rôles, ceux que l’on déteste. On n’avait encore jamais vu cela au cinéma.

En 1970, c’est aussi ce même réalisateur qui traitera dans son film « Little Big Man » du génocide des Amérindiens. Là encore, on sera bien loin du cinéma de John Ford ou de Howard Hawks, avec cette bonne vieille ganache de John Wayne, l’ultime symbole de la suprématie blanche hégémonique et triomphante.

Oui, le cinéma est bel et bien en train de muter et cette révolution, plutôt que d’être contenue, est acceptée par les grandes majors, qui voient ici le moyen de redevenir une industrie forte et prospère, après avoir perdu de sa superbe avec l’avènement de la télévision dans les foyers américains. Le temps des westerns et des comédies musicales est révolu…

Après une série de courts-métrages réalisés durant ses années passées en tant que jeune professeur de cinéma, Brian De Palma commence à tourner des longs-métrages dès la fin des années 60, notamment avec un débutant prometteur, Robert De Niro (« Greetings », « The Wedding Party », « Hi Mom! »). Et c’est d’ailleurs avec le film « Greetings » que De Palma remporte son premier succès public et critique, ce qui va lui ouvrir les portes des grandes majors. C’est un film sur la guerre du Vietnam, mais surtout une comédie qui traite de l’obligation morale de s’enrôler dans l’armée pour aller combattre.

Ainsi, au lieu d’assister dans « Greetings » à des combats valeureux et des scènes où de vaillants Américains clament à la face du monde pourquoi il faut faire la guerre au nom de la liberté, cette oeuvre fondatrice évoque en fait une bande d’amis qui va tout faire justement pour ne pas avoir à la faire. Si le film est caustique et traite d’un sujet grave qui s’appuie sur des intentions légères, on y perçoit pourtant toute la matrice du cinéma de De Palma, dont fait déjà partie l’assassinat de Kennedy. En effet, De Palma fut durablement marqué par ces deux évènements historiques majeurs, et probablement plus encore que les autres cinéastes de sa génération, et il n’eut de cesse que de déployer ensuite, tout au long de son œuvre, les thèmes de la paranoïa, des faux-semblants et du mensonge.

De Palma fut précurseur de ce mouvement que l’on va donc dénommer rétrospectivement le « Nouvel Hollywood », et d’autres réalisateurs vont lui emboîter le pas, en proposant des films totalement en dehors des moules et des canons en vigueur dans l’industrie du cinéma à cette époque. La guerre du Vietnam va aussi passer par là, avec son lot de traumatismes qui vont venir imprimer durablement l’inconscient de tout un pan de ces jeunes réalisateurs. En ce qui concerne les noms précités, leurs aspirations vont très vite se démarquer de celles de leurs coreligionnaires : Hal Ashby, Alan J. Pakula, Sydney Pollack, Milos Forman, Sydney Lumet, Jerry Schatzberg, Nicolas Roeg, William Friedkin, ou même celui qui fut considéré comme le fossoyeur de ce courant, Michael Cimino, avec son film « La Porte du Paradis » à l’aube des années 80.

En 1972, De Palma réalise « Sœur de Sang » avec Margot Kidder, la future Lois Lane de « Superman ». Au-delà de ses velléités et de ses engagements vis-à-vis de la politique de son pays dans laquelle il ne se reconnaît pas, il lorgne alors vers un cinéma tout en référence, en emprunt et en hommage. Il va s’agir de variations sur des thèmes, des films et des réalisateurs qui ont créé des formes nouvelles, à commencer par Alfred Hitchcock, qu’il vénère par dessus tout, mais surtout Fritz Lang (sorte de matrice du cinéma à lui tout seul). Imaginez Bach et son apport à la musique, puis des tas de petits Mozart qui suivraient derrière…

« Sœur de Sang » sera ainsi le premier film d’une longue liste d’œuvres, que l’on peut citer comme sa série « maniériste », auquel succèderont « Obsession », « Pulsions », « Blow Out », « Body Double », « L’esprit de Caïn » et plus récemment, « Passion » en 2012. Totalement obsédé par le cinéma du réalisateur de « Vertigo », il n’aura alors de cesse que de disséquer les films d’Hitchcock.

Pourtant moins cité dans ses listes d’influences et de chocs esthétiques, il y a également Dario Argento et ses films « Profondo Rosso », « Suspiria » et « Inferno », avec leur façon de destructurer un récit en mélangeant, comme dans un grand trip onirique, les références artistiques, la photographie et surtout le ressenti, l’ambiance. Alors que le réalisateur transalpin est contemporain de son homologue américain, il va durablement influencer ce dernier dans son processus de création de dispositifs. Brian De Palma ira même jusqu’à repomper allègrement certaines façons de filmer. On pense notamment au plan tourné à la Louma dans le film « Ténèbres » d’Argento et réutilisé pour l’ouverture de « Body Double » ; ce regard abstrait qui passe de fenêtre en fenêtre, afin d’espionner des filles dans un immeuble, sans que l’on puisse raisonnablement imaginer qu’un être humain normalement constitué puisse effectuer une telle prouesse physique…

Ce sont en effet à chaque fois des projets dans lesquels De Palma se triture le cerveau, en malaxant autant les références que les techniques narratives, les clins d’oeil appuyés à ses maîtres et l’énumération de tout ce qui a construit jusque-là le cinéma américain ; la figure de la femme fatale, blonde ou brune, les coups de théâtre et la manière d’ériger le décor comme personnage à part entière.

On y trouve également le thème du voyeurisme évoqué dans « Fenêtre sur Cour » d’Alfred Hitchcock, qui va devenir une constante dans le cinéma de De Palma (« Body Double »). Ce que l’on voit ou ce que l’on croit avoir vu… Il va même pousser le concept jusqu’au bout, avec ce que l’on entend ou ce que l’on croit avoir entendu (« Blow Out », en référence au « Blow Up » d’Antonioni, où un photographe croyait voir un meurtre dans une photo prise dans un parc, tandis que dans le film de De Palma, John Travolta croit entendre dans une prise-son le cri de quelqu’un que l’on est en train de tuer).

Si cette série de films a souvent énormément divisé ou prêté à sourire, c’est parce qu’au-delà des histoires que ces films racontent, sous forme de récits-prétextes, ils revisitent notre imaginaire fait de noirceur, de meurtre et de sexe. De la sexualité, il en est effectivement beaucoup question chez De Palma, aussi bien des références psychanalytiques freudiennes que des questionnements sur nos propres libidos, qui se voient projetés ainsi à l’écran, sans pudeur ni mode d’emploi.

Ce que l’on aime chez Brian De Palma (ou pas, d’ailleurs…), c’est justement ce sadisme, cette sophistication dans la perversité avec lesquels le réalisateur joue constamment. Ce que Hitchcock laissait entendre dans tous ses films, avec lesquels il devait slalomer pour éviter que la censure ne lui tombe dessus à tout bout de champ, De Palma, en ces décennies 70 et 80, d’une liberté retrouvée et débarrassée (pour un temps) de la bigoterie et de la bien-pensance, peut pousser les curseurs plus loin encore que ne l’aurait fait ce vieil Alfred, à grand renfort de scènes frontales et sans ambages.

Mais ce qu’apporte en plus le réalisateur de « Mission To Mars », c’est également cette mise en abyme ludique et méta qui donne l’impression d’un cinéma à plusieurs reflets et différents points de vue ; des films sur le cinéma comme autant de passionnantes relectures. A la manière de grands mixes décomplexés, ces œuvres créent finalement un nouveau genre en soi, au point qu’elles-mêmes deviennent pour la plupart des références, avant d’être juste de pures objets vaniteux.

C’est ce qui rend aussi passionnants les films de Brian De Palma, même les plus mineurs, car le réalisateur va constamment questionner le cinéma et grossir le trait intentionnellement, parfois jusqu’au mauvais goût ou la vulgarité.

Et puis il y a une filmographie plus « mainstream », avec des commandes de studio de facture imparable, qui rencontrent en général un large public, au point de devenir cultes pour certaines d’entre elles : « Les Incorruptibles », « Mission Impossible », « Scarface ». Ces films sont pourtant des réussites formelles indéniables, qui s’inscrivent dans leur époque. Brian De Palma est ce réalisateur protéiforme, aussi à l’aise dans le cinéma d’auteur et personnel que dans celui à forte portée commerciale.

Car si Brian De Palma accepte ce genre de projets, c’est pour mieux mettre en œuvre ensuite des projets plus personnels et compliqués à monter. On pense bien-sûr et surtout à « Casualties of War », titré « Outrages » en France. A l’instar de « Platoon » d’Oliver Stone et « The Deer Hunter » de Michael Cimino (« Voyage au Bout de l’Enfer »), la guerre du Vietnam y est montrée de la manière la plus crue, la plus douloureuse, et évoque tout ce que la guerre provoque et engendre comme dommages collatéraux terribles.

Ça n’est d’ailleurs pas pour rien que ce film avec Sean Penn et Michael J. Fox est le préféré du réalisateur. Ici, pas d’effets de style, de figures cryptées ou d’hommage appuyé. C’est frontalement et sans faux-semblant que De Palma affronte ce cauchemar américain et le spectateur n’en ressort pas indemne. Si le film divise, scandalise ou émeut, il n’en reste pas moins une œuvre définitive sur le thème de la guerre et des traumas qu’elle engendre.

En 2007, Brian De Palma récidive avec le genre du film de guerre en nous proposant « Redacted ». Il s’agit là d’un faux documentaire dont l’action se déroule cette fois durant la guerre en Irak, où l’on assiste de nouveau, impuissant, aux exactions auxquelles se livrent des soldats américains sur des civils, à savoir tortures, viols et meurtres. Là encore, De Palma ranime sa sensibilité très à gauche, qui n’est d’ailleurs pas du goût de tout le monde à Hollywood. Si le film est plébiscité en Europe, ça ne sera pas le cas aux Etats-Unis.

Si nous devions choisir un autre chef d’œuvre dans la filmographie de De Palma, ce serait sans conteste « L’Impasse » (« Carlito’s Way »). Avec cette idée de l’inéluctable et de la destinée, cette tragédie déguisée en polar offre à Al Pacino probablement l’un de ses plus beaux rôles au cinéma. Sa trame, pourtant éculée, est assez proche de celle du magnifique film de Jean-Pierre Melville avec Lino Ventura, « Le Deuxième Souffle ».

Un ancien truand, sorti de prison grâce à un avocat véreux (l’excellent et toxique à souhait Sean Penn), tente de reprendre une vie normale et honnête, avec comme projet de partir finir sa vie aux Bahamas avec sa petite amie. Mais « Carlito’s Way » est un opéra à la Puccini. On assiste à la chute inévitable et tragique de ce héros fatigué. Tout est parfait dans ce film, jusqu’au brillant et bouleversant final.

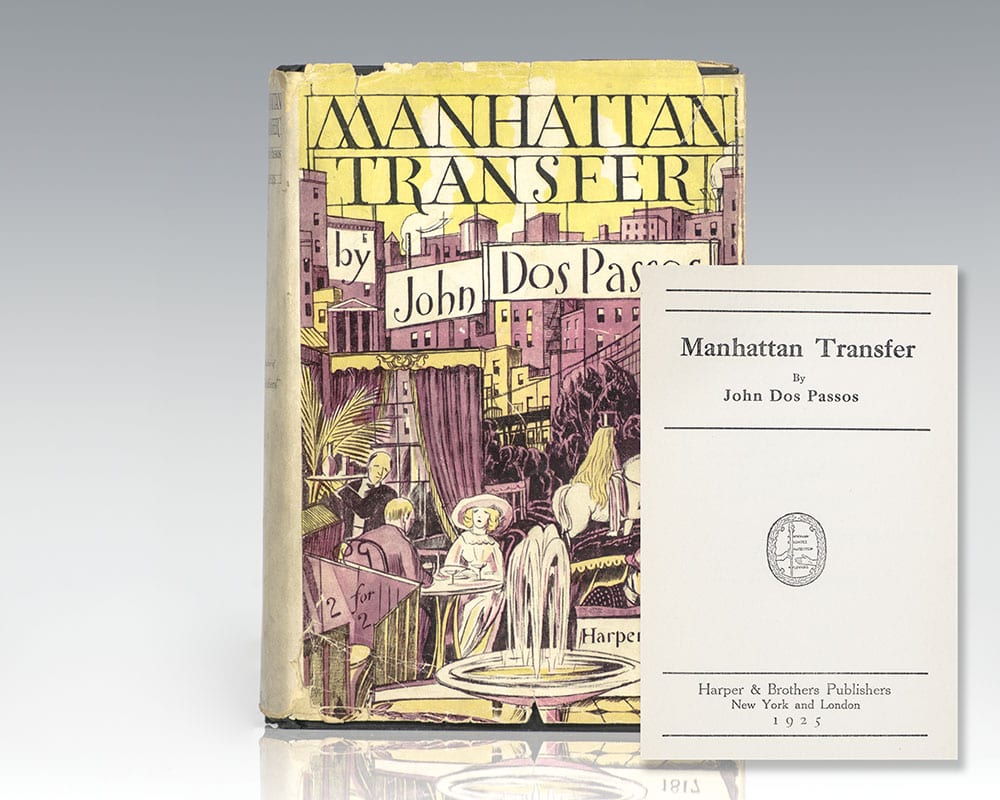

Et puis, forcément, il y a « Phantom of the Paradise ». Le chef d’œuvre absolu de Brian De Palma surgit à l’écran sans prévenir en 1974. Car voilà bien un film qui n’a jamais perdu de son étrangeté et de sa fulgurance. Reprenant des éléments des trames du « Fantôme de l’Opéra » de Gaston Leroux et de l’opéra en cinq actes de Gounod, « Faust », De Palma, après une expérience professionnelle traumatisante vécue sur le tournage d’un film pour la Warner, « Get to Know Your Rabbit », imagine une comédie musicale qui serait un mélange de film d’horreur et d’amour, et qui traite du thème de la dépossession de son œuvre.

A une époque où tout était encore possible, l’imagination et la singularité avaient encore du poids, lorsqu’il s’agissait de monter un film qui ne devait ressembler à rien que l’on ait déjà vu ; précisément tout le contraire d’aujourd’hui, avec des films qui se suivent et qui se ressemble tous. Dans ce contexte, « Phantom of the Paradise » reste un objet fascinant, toujours aussi culte, que l’on regarde avec toujours autant d’émoi et de fascination.

Mais la filmographie du réalisateur de « Furie » comporte aussi de nombreux faux pas. « Femme Fatale », « Passion », « Mission to Mars », « L’Esprit de Caïn », « Domino : La Guerre Silencieuse », « Le Dahlia Noir » sont autant de projets, certes excitants sur le papier, et qui se sont tous avérés faibles, bancals, voire complètement ratés sur l’écran. A différents niveaux et pour diverses raisons, il est d’ailleurs étonnant de constater comment une production – car un film, c’est surtout un travail d’équipe et de longue haleine – peut dérailler et devenir un train incontrôlable qu’il faut, quoi qu’il arrive, mener à terme…

Chez Brian De Palma, ses échecs artistiques sont paradoxalement assez spectaculaires et à l’image de leur auteur, pourtant souvent capable du meilleur. On pense ainsi à Steven Spielberg, pouvant accoucher de chefs d’œuvre absolus, mais aussi susciter l’étonnement avec des films ratés, voire catastrophiques (« Le Bon Gros Géant », « Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal », « 1941 », « Le Terminal », « Hook », « Amistad »). Car même les plus grands cinéastes comptent tous à leur passif de magnifiques ratages. Et cela leur confère en tout cas un supplément d’âme.

Mais Brian De Palma a suffisamment contribué au bonheur cinéphilique de nombreux spectateurs pour ne pas se voir refuser la place qui lui revient, parmi les plus grands. Tour à tour singuliers, étranges, ratés, puissants et toujours passionnants, nombreux sont les films de ce réalisateur qui même aujourd’hui participent encore de notre envie, de notre appétit de cinéma…

RSS - Articles

RSS - Articles